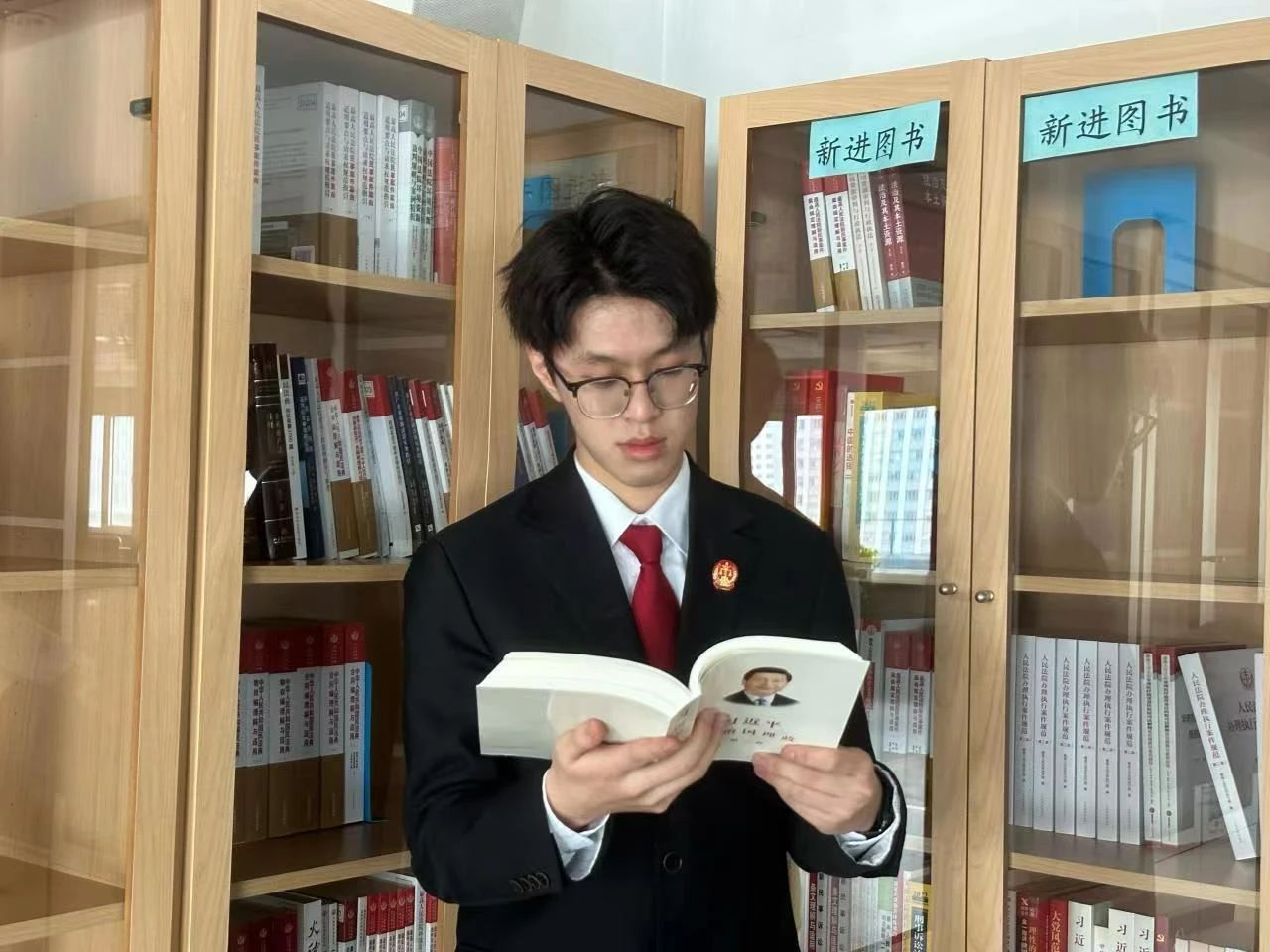

本期分享人

沈阳市中级人民法院 董跃洲

分享感悟

天国之下的鲁迅先生,从来只有一个。侠骨柔肠、横眉俯首,胸中海月、笔底风雷,他持炬火照亮青年,照亮文坛,亦照亮了中国。

先生认为,任何人都会拥有两个青春:一个是己身内的青春,遵循人类规律,生老病死;另一个是己身外的青春,属于同时代的所有青年人。正如《希望》中写到:“我早先岂不知我的青春已经逝去?但以为身外的青春固在:星,月光,僵坠的蝴蝶,暗中的花,猫头鹰的不祥之言,杜鹃的啼血,笑的渺茫,爱的翔舞……虽然是悲凉漂渺的青春罢,然而究竟是青春。”

百年前,彼时华夏风云诡谲、激变频仍,中国青年群体较早接受近代西方文化、一定程度上摆脱了封建束缚,为“恢复独立自主之人格”而奋斗。先生关注青年、热爱青年、寄厚望于青年,同时也憎恶自暴自弃者流,期盼所有人都能向上走。在他看来,青年要像《秋夜》里的枣树,像《过客》里的行者,更要像《这样的战士》里的投枪手,用严格的自省、灵魂的搏斗、艰辛的求索战胜颓唐,迎接曙光。自此,无数青年前赴后继,仁人志士奔走呐喊,一次又一次的救亡运动接连而起。

百年后,此时中国愈发蓬勃、愈发健强,挺起民族复兴脊梁,巍然屹立在世界东方。如果拉长时间的坐标,这也是一场青春和时代的双向奔赴,神舟飞天、蛟龙入海、嫦娥奔月、北斗组网、脱贫攻坚、全面小康……年轻的中国日新月异,处处焕发生机,这一代青年已经有人回答了时代之问。可是,“群狼环伺”虽休,“虎视眈眈”仍在,就像大风,刮乱了一些人的阵脚,负面消极成了世界观,躺平摆烂成了方法论。但倘若青年畏缩不前,何谈民族复兴大业?面对生活矛盾困惑,用欺骗自己的方法回避问题,这就是一种逃逸。再读先生的作品,却都是直面人生的。

风雨来袭,我自立定,雨住风停,且看天明。立为国之志,创为国之业,筑为国之基,用激情去燃烧奋斗的人生正当其时,永远保持心中的热忱与坚持,不必怯懦、不必彷徨。此后,我们便做黑夜中闪亮的星星和月光,做寒冷中冻僵的蝴蝶,做暗夜中绽开的花朵,像猫头鹰呜叫和杜鹃啼血一样,褪去奴颜媚骨,不为困难却步,不向挫折低头,做一个不被大风吹倒的人。