本期分享人

沈阳市辽中区三道岗村“零纠纷”工作室 郑雅丹

分享感悟

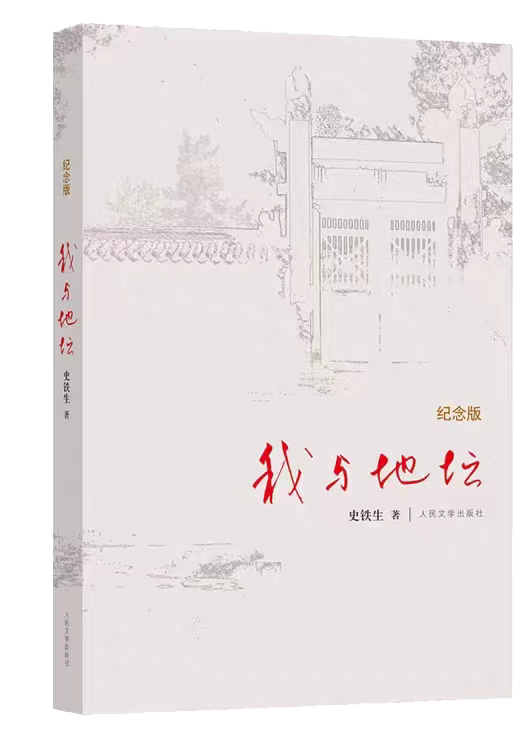

不久前的一次读书会中,众人谈到“在面对生活中的苦难时,我们是否有能力选择如何面对?”不知怎的,听到这个话题的一瞬间,我忽然想起了作家史铁生。在我少年读书时的模糊印象里,史铁生是一位苦难的作家,在最应该蓬勃盛放的年纪,却好似被施了黑魔法一般的成了一头困兽。巨大的哀伤似乎就是他一生的底色。可我却从未认真思考过,为何作家莫言能出“中国作协只养一人,那也该是史铁生”之语。于是,笑了笑那个无知的年少的自己,想是时候该重新认识一下这位“轮椅上的沉思者”了……

此书一篇长篇哲思抒情散文,我先是惊讶于他文字的光明和潇洒,极少流露哀怨。我想,只有真正的比一般人更加热爱生命才会写出这样的文字。双腿残疾后的最初几年,他用“失魂落魄”形容自己,“一天到晚耗在园子里,跟上班下班一样”,“去默坐、去呆想”……年少的我认为这不过是他虚度时光的流水日记,但今天的我却能从他对微观世界细腻的观察中,感受到他对这人世间的爱。他能像蜘蛛侠一样,能看到蜂儿如一朵小雾悬停在空中;能看到蚂蚁猛然间想透了什么,转身疾行而去;看到一只蝉蜕,想到如空屋般寂寞;他形容露水轰然坠地、摔开万道金光。真正颓废的人,对看到的万物也都是不走心的,断不会把四季美景都刻在心里。史铁生喜欢在书写时运用排比,这也是我最喜欢的一种修辞手法,一方面大量的递进式的句子会让人产生阅读的酣畅感,另一方面会使读者在不知不觉间被攻破内心,得到思想上的认同。

都说真诚是永远的必杀技,史铁生的真诚,体现在他记述自己生病后对母亲表现出的极端任性,是他反思自己面对厄运时的自私。可是当他写到,意识到匆匆离世的母亲再也不能去园中找他,当初逃避母亲时的“倔强”,如今只留给他痛悔。当他一心以为自己是世上最不幸的一个时,不知道儿子的不幸在母亲心中更是加倍的心痛。每当读到这里,不由自主地想到自己和自己的母亲:想起自己儿时生病发烧时母亲衣不解带照顾自己的情景;想到我的母亲也喜欢侍弄花草,那一窗台的绿色也在照顾外婆最后的时光里,枯萎了大半;对照自己是否也有过常常会给最亲近的人“出难题”;是否也在“亲不待”时,才猛然听见亲人当初常在耳边嘱咐的那些话……每每读之,都会破防。

被苦难降临的人,不免会对命运的不公发出怒吼。对史铁生来说,那些还来不及实现的浪漫雄浑的梦想,被一张小小的轮椅就轻松封印了。“犹如被丢进了一眼四周无人的深井”。因此,作者也多次在书中与读者探讨生命的意义。用作者的话说,写作是为了向命运讨要一个说法。于是,他先是抛出“活着到底有什么意义”的问题,然后思考:“如果世界上没有了苦难,世界还能够存在吗?如果世界上没有了愚钝,机智还有什么光荣?没有了恶劣与卑下,善良与高尚将如何定义?自己又如何成为美德?要是没有了残疾,健全会否因其司空见惯而变得腻烦和乏味?”读到这一连串的提问,我转而想到《道德经》,也许运用老子的逻辑就可以完美解答:天下皆知美之为美,恶已;皆知善,斯不善矣。想必作者也在这一刻与老子的思想达成了共识,最后他得出结论:如果不能理解生命所赐予的挑战,便不能理解生命的尊贵。

读《我与地坛》一书,能感受到作者的心境仿佛地坛中苍翠的古柏,疾病的痛苦使他明白,人无时无刻不是幸运的,任何苦难面前,都可以加一个“更”字。他将这种体验和价值观直观的传递给读者,从而鼓励大众,生命就像一场永恒的困境,苦难是生命的常态,每个生命都不同程度的存在着缺陷,但每个生命都应当乐观——“你可以抱怨上帝何以要降诸多苦难给这个人间,你也可以为消灭种种苦难而奋斗,并为此享有崇高与骄傲。”这是一个从拷问命运,哀怒残疾,到承领不幸,拥抱苦难的过程。就像被压在五指山下的齐天大圣,躯体虽被困住,但精神疆域却早已拓向整个宇宙,且能与牧童有说有笑地分享桃子。有学者说,史铁生是将当代文学引向一条向内开拓的道路,他致力于一笔一划书写出人心深处沟壑纵横,气象万千的生命景观。重读史铁生的《我与地坛》后我也十分赞同这句评语。这也是我被这本书打动的一个重要原因,史铁生的着眼点由“残疾的人”转为“人的残疾”,超越了一己悲欢。虽然读者与作者所处不同时代、人生轨迹也不相似,但作者笔下的文字,却实实在在的能够引发内心的强烈共鸣,给人无数温暖。

苦难纠缠了史铁生的大半生,但这并未使他变得愈发软弱,更没有生出罪恶的怨念。史铁生所留下的照片几乎都在笑,笑得像个刚得了新玩具的孩子,眼睛笑眯成了一条线。他的笑能感染到看他笑的人,也不自觉地扬起嘴角。世界以痛吻我,我要报之以歌。